健次が“よお来たのお!”と雨を降らせた 『路地へ 中上健次の残したフィルム』 青山真治監督インタビュー

『ユリイカ』『月の砂漠』などで知られる青山真治監督が、もうひとつ、監督自身の思い入れがあふれる映画を撮った。“中上健次マニア”を自称する監督と“路地”との真摯な出会いがここに…!

先月、カンヌ映画祭に最新作「月の砂漠」で2年連続出品した青山真治監督。昨年完成した『路地へ 中上健次の残したフィルム』。2001年8月4日より大阪・扇町ミュージアムスクエア、2001年8月11日よりユーロスペースにてロードショー公開が決定した。

青山真治監督に、中上健次への思いと作品について語ってもらった。

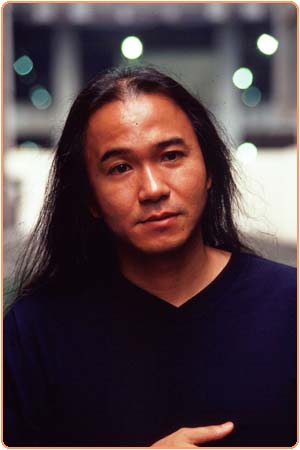

(撮影:中野昭次)

中上健次の撮影したものと

僕たちが体験した紀州との

微妙なズレ…

−−中上健次の残したフィルムを、このような形で世間に出そうと思ったわけは?

「まず“路地”の映像が、中上健次の小説にとって補足的な資料価値があり、その価値が非常に高いものだから。中上の小説を読む上で、ひとつの補足として、“その舞台はこのような場所であった”と…」

−−では、どういう経緯で、中上健次のフィルムの存在を知ったんですか?

「詩人の吉増剛造さんの朗読会で、中上のビデオが上映されたのが始まりです。僕はそれに行ってないんですが、出席した人が“こういうビデオがあった”と教えてくれて。それが今回出演している井土だったり、プロデューサーの越川だったりするんですが。

『熊野州』という中上の短篇集に“16ミリフィルムで路地を撮った”と書いてあるんです

。実際はどうだったんだろうか…。それを好奇心や興味から確認するためにも、ビデオの大本のフィルムの所在をつきとめようではないかと。そう話が進んだわけです」

−−実際にそのフィルムの所在をつきとめ、ご覧になった時はいかがでした?

「正直にいって“僕が子供の頃に住んでいた場所、どこにでもある町並み”という印象でした。今はもう見ることはできないけれど、かつてはどこの地方都市もそうだったに違いない。下町の平屋建ての家が立ち並び、そこに二階建ても時々あるような光景ですね。

ですから、風景そのものは特別ではない。いわゆる中上健次の小説に出てくる“路地として知られる神話的な場所”というイメージはかけらもない。現実は極めて退屈な場所でした」

−−その凡庸な被写体を映したフィルムに、“中上健次の視点”は感じましたか?

「それは何度も何度も見ていくうちに、出てきた感じですね。さらに、自分で実際に同じような形でフィルムを回していくうちに。僕らが36ミリで撮っているさなかに、中上のフィルムとの連動みたいなことが起こり、その時初めて“中上の視線”を感じました。

ちょっとしたズレがあるんです。中上の視線とフィルムの視線、あるいは僕の視線と今回のカメラマンの田村の視線。似たような映像の中で、何かが少しずつズレていくこと。そのことで、ズレたもうひとつの側を感じていく。ことばでは表せないけれど、体験として感じていく…そういう認識の仕方でした」

不可能を可能にする

映画のセオリーの中で

失われた“路地”にもう一度立つ

−−映画で、“路地”に向かって、自動車を運転していくシーンが延々と続きますよね。あれはどんな意図があって?

「あのシーン、長かったですか? 僕らとしてはあれでも日本という国の中から出て紀州に入る…その実感を最小限に食い止めて描いたつもりなんですよ。そこでしか感じられない空気の流れ、風景の変容など…かつて紀州を初めて旅した時に感じた感覚をもう一度体験してみる。そこから生じる一種のズレは、紀州に向かう車の中から、すでに始まっているんです」

−−ここでは、紀州は日本ではないのですね。監督が初めて紀州に行かれたのは?

「’92年。中上が死んだ年です。旅行を計画 したのは亡くなる前だったんですが、実行に移すまでの間に亡くなっちゃったんです。だから、図らずも追悼ツアーみたいになってしまった。それから、この映画を撮った’99ま では約7年間。

僕が最初に中上に惹かれたのは’83年ころ ですね。『地の果て 至上の時』を読んで鮮烈なショックを受け“こりゃ、いかん”と、最初から全部彼の作品を読みなおしたんです。全部読まなきゃダメだと。中上は日本の文学の中で、特別な存在じゃないかなと思うんですよ」

−−特に中上健次のどの辺に魅力をお感じになりますか?

「もう全てですね。その文章・物語、それに作品のビブリオグラフィというか…。一個一個の作品もすばらしいけれど、それが作品歴として連なって読まれる時の繋がり方まで含めてすばらしい。中上自身の人生とリンクするように作品が発表されていく。その作品のひとつひとつが全て繋がっているような書き方をしているんです。

で、すっかり中上の小説マニアになった僕は、’92年の紀州旅行を計画するわけです。 行って、その空気に触れて、気温を感じて、風景を見たかったんですね。中上の言を信じれば、周囲から切り離されて存在するような場所。山と海とに閉ざされ、そこだけが、半島の先端部分に広がっている場所ですね」

−−日本とはちょっと違う“路地”という場所が存在したこと自体については?

「あらゆる過去、あらゆる失われたものに、我々は絶対に行くことができない。しかし映画というメディアは、そういう論理的に不可能なことを、錯覚ではあれ可能にする。

ならば逆に“路地”は映画にとって、その失われた場所に向かって我々が行く…映画が映画としてそれを行動原理にできるような場所なんですよ。

たとえば、ベルリンには今だに戦火の傷跡としての廃墟が残っている。我々はそこに行って、戦争によって破壊された建物や、亡くなった人の名前など、そこに生きていた人たちの痕跡を見ることができるわけです。

だけど路地には、フィルムの中でしか触れることができない。その場所に生きて、差別を受けて、貧しさの中で暮らしてきた人たち。それを愛しむ記憶が一般的には消去されているわけです。路地はもう消滅しているわけです。それを残そうとした意志…“フィルムに撮ることで残せるんじゃないか、小説に書くことで残せるんじゃないか”。それがフィルムの中にあるわけです」

撮影の過程で中上の魂が

“よう来たのお!”と

歓迎の雨を降らせた

−−この映画には“ここからが中上の撮ったフィルムだよ”という説明はありませんね。突然、中上自身のフィルムが入ります。あえて説明をしなかったのはどうしてですか?

「これが中上のフィルムなんだと限定するんじゃなくて、僕らの撮ったフィルムと、中上のフィルムとが一緒になってしまうことが重要だったんです。中上が80年代の頭に撮った時間の中に僕らも入っていく…そのことが重要だった。いわば錯覚していて欲しいわけです。これは今なのか、その時なのか。そこから出たり入ったりしてほしいんです。

“あれが中上の撮ったカットだったんだ”と、それはあとからわかればいい。見ている間はひとつの体験として流れる必要があるんですよ」

−−今回の撮影の途中では、突然雨が降ったり、晴れたり。中上健次の意志を感じさせるようなできごとがあったそうですね。

「まあ、(彼の魂が)出てきてくれたのかどうかわからないですけれどね。ただ、ことあるごとに雨を降らせたり、こちらが困るようなことをしてくれました。同行していた面々と『おう、また健次が泣いとるぞ』『“よう来たのお”といって泣いとるぞ』というような話をしました(笑)。そういう会話で、我々はより親密になれたんです。それに僕は、残り少ない機会を生かすために、真剣にものを考えたし、集中力も高まりましたし。

まあ最初から紀州は、雨が突然に降ったりやんだりするところなんです。それはわかっていたんですが、僕らは天候の突然の変化を『中上健次がやってきた。俺たちが来たことを歓迎している』『意地悪やイタズラをしている』と置き換えて解釈したんですね。それによって、天気や何かを左右するような“大きなもの”を相手にしている感じがしていました」

−−映画の最後は花火大会のシーンで終わりにする予定が、花火大会も雨で中止になったとか。花火なしでのエンディング、これでよかったと思いますか?

「ええ。よかったと思います。花火というある種の鎮魂の儀式…その年に亡くなった方の御魂を花火で見送るという…。そういう形で中上と接するのはちょっと違うなと思えてきたんです。鎮魂ではなく継続。こちらの意志は、中上の意志を継続することなんです。

また、そういう鎮魂の場というのはプライベートなものなので、我々のような外部の者が立ち入り映像化して他人に見せるのは、この映画の趣旨と違っているぞと。中上が『それはお前、違うやろ』と雨を降らして中止にしたんだと、僕らはそう思いました」

この映画が、

中上の小説との新たな出会いの

きっかけになれば…

−−中上健次の直筆の原稿も出てきますよね。すごく彼の人柄が出ている文字だなと思ったんですが。

「ええ。あの原稿は、なんて書いてあるのか、ほとんどわからないんですね。女子中学生や女性高校生の丸文字に限りなく近い文字なんです。あの身体の大きな中上が身体を丸め、原稿用紙に刃物を突き立てて彫刻するようにして書いた文章。

彼は原稿用紙といっても、集計用紙に書くんですけれど…集計用紙の線をはみ出すように、グチャグチャっとした文字が紙の真ん中に固まっているわけですよね。そのゴチャゴチャしたものがとりもなおさず“路地”だと。

一度、今現在の路地を、もっとくまなく撮ろうとしたんですが、様々な理由で許可が取りにくくなってしまって。しかも雨まで降り始めて、撮影が不可能になったんです。僕は雨の中、車でジーッと考え込んじゃいまして。絶望的な気持ちの中で、ふと“あの原稿用紙…中上が書いたグシャッと凝縮されたような原稿そのものが路地だ”と。そういう風に頭の中が転化したんです」

−−最後に、坂本龍一の音楽が流れますよね。あれを入れるか入れないかで、議論があったということですが…。監督が“悲しさを感じてほしいから入れる!”と主張なさったと聞きました。

「悲しみというか、一種の感情ですよね。あのシーンの感情の高まりみたいなものを抜き出し、唯物論的にあるがままをドーンと出すという方法もあるとは思うんです。その方が映画としては高級なのかもしれない。

しかしその高級感よりも、今ここで、感情のたかぶりをさらに増幅するような坂本さんのあの美しいメロディを、センチメンタルかもしれないそのメロディを付け加えたいと…。それによって、中上健次を全く知らない人も感動を覚えるかもしれない。まったく中上を知らず、興味を持っていない人も、もしかしたらその感情の高まりで、中上の小説を手に取るかもしれない。そこに出会いが起こるかもしれないと…。僕が、また別の形ではあるけれども、出会ったように」

−−では、この映画を見る人に一言。

「もし見て、感情が動いたのなら、一冊でもいいから中上健次の小説を手にとって読んでもらいたい。そこからが始まり。“映画が終わったところからが始まり”ということもあるという風に思っています」

(取材・構成/かきあげこ)

執筆者

かきあげこ