TIFF アジアの風『密愛』ティーチイン「平凡な女性の情熱を描きたかった」

11月3日の東京国際映画祭“アジアの風”部門の目玉は、日韓親善大使であるキム・ユンジン主演、ビョン・ヨンジェ監督の「密愛」だった。ビョン監督は、従軍慰安婦のその後を扱ったドキュメンタリー『ナヌムの家』三部作で知られる人であり、そういう点でも彼女にとって長編劇映画第一作目となる本作は注目された。

いかにも体育会系といった感じでティーチインの舞台に現れたビョン監督は

「韓国の公開は来週末からですので、一般の方に見ていただくのは、この東京国際映画祭が正式には初めてです。今日、皆さんに見ていただけて嬉しく思います。この映画を気に入っていただけたら」と挨拶。

上映された作品は、それまで監督の扱ってきた題材とはガラリと違う不倫もので、夫の浮気を知った主婦が、やがて自ら不倫の恋に陥ってしまうというもの。

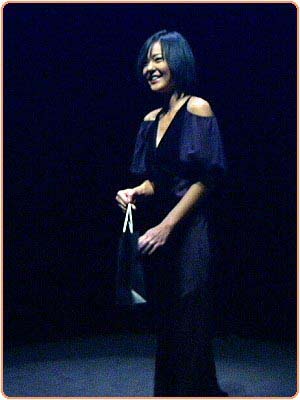

ヒロインのキム・ユンジンは、しっとりとしたロングドレスで登場。東京国際映画祭には3回目の参加になる。

「韓国では、この映画のようにひとりの女性主人公がその映画を引っ張っていくようなものは少ないですし、女性を中心に描かれている映画も少ないのです。ですから、この映画は日本の多くの女性が見て、共感していただければと思います」と。

では、ティーチインの模様をお届けしよう。

——最近、日本でこの映画のような大人の愛を描いた韓国映画が何本か公開されているのですが、このような映画が韓国で注目を浴びているのでしょうか?

ビョン「テレビですとか映画で似たようなモチーフが使われるケースは時々あります。誰でもが心から好む最高のテーマではありませんけれど、不倫ものというのは去年あたりひじょうに流行しました」

——監督は今までドキュメンタリーを撮っていらしたのに、今回こういう題材を選ばれたはどういうことでしょうか? この題材のどこに惹かれて撮ることにしたのかを教えてください。

ビョン「まず、主にふたつのことが挙げられるのですけど、これには原作の小説があり、だいぶ前に読んでいました。その時に、これは映画にしたらいいのではないかと思いました。もうひとつ、私は日本の従軍慰安婦のドキュメンタリーを長い間(シリーズ3部作で)作っていたのですけど、これはテーマそのものが政治的な問題を含んでいて、“従軍慰安婦は当時の日本軍がしたことでよくないことで、こういった映画を作ることは正しいことだ”と誰もが支持してくれました。それは、多分にそのテーマそのものに正当性があったわけですが、私としてはあまりにまわりの人が“あなたは正しい”とか“私はあなたを支持する”とそういう言葉をかけてくださいましたので、だんだんそれがプレッシャーになってきました。それで、誰もが最初から支持できない、全面的にこれはいいことだと思えない素材からスタートすれば、何か新しいものが作れるのではないかという気持ちで取り組みました」

——キム・ユンジンさんに。女性監督と組んで感じたことがあれば教えてください。

ユンジン「私も、シナリオを頂く前に小説を読んでいてひじょうに感動しました。その後、シナリオを読んだのですが、私にまわってきた役がひじょうに暗い感じの役で、個人的に経験していない部分がたくさん含まれていたので、プレッシャーを感じていました。しかし、ビョン・ヨンジェ監督は私に自信を与えてくださいました。監督は、女性監督といった枠を超えた、私にとっては特別な監督です。長い間、ドキュメンタリーを撮っていたせいか、俳優たちともひじょうに深くコミュニケーションをとってお互いの意思の疎通を図ってくださる。撮影のときには、いつも私の力になってくれました」

——惨めさから活力が始まるというようなセリフがありましたが、実際に韓国の女性の状況はどうなのでしょうか? 現実的に、女性が自立していくのはたいへんなのでしょうか?

ビョン「韓国は、今現在は18世紀ではないので、そこまで女性が自立しにくいということはないのが、このセリフのなかにあったように、活力というのは不幸から始まるという言葉は私にとってはとても大事な言葉ですから、この女性主人公に女性として与えてみました。私は、不倫や風俗を描くことよりも、平凡な女性の情熱を描きたかったのです。平凡な女性の情熱がどんどん彼女を突き動かして、彼女が世界を冒険していくような感じです。そういった彼女を描いてみたかった。韓国人の多くの女性がミフンのようだというわけではないのですが、私はこの映画を見た人たちがミフンという女性を通して、世界を突き進んでいく女性の姿をとてもかっこいいとかイカしているとか、そういうふうに見ていただければ嬉しいと思いました。ですが、彼女にはそのほかのさまざまな面があり、たとえばちょっとスレているようなところもあるので、そんな彼女のバラエティに富んだ姿をこの映画の中で描こうとしました」

ユンジン「たしかにミフンという女性は、韓国女性の代表的な女性ではありませんが、彼女の夫は初恋の相手で彼女の全てだったのですね。その彼を失っていくということで、そのなかから自分を取り戻していく、そういう課程を描いていたのです」

——それでは、妻が夫に裏切られて、彼女自身も同じことをしたわけですね。最後のほうで「娘の顔をもう見られない。けど、写真を持っていかないと顔を忘れてしまうのではないかしら」と言ったのですけど、法律的に娘に会ってはいけないということなのでしょうか? 法律的なことを教えてください。

ビョン「韓国ではああいったケースになっても、娘に会うことはできます。『娘の顔を忘れてしまったらどうしようか』という表現を入れたのは、いろいろな意味がありました。主人公のミフンは、娘の顔を忘れることは決してないでしょう。しかし、それ以前に属していた家庭という空間にあった物が、彼女にはまったく残っていないのです。そういった喪失感のようなものをあのセリフにこめてみました。それと、娘はまだ幼いから心の傷も大きいと母親として思いますので、その娘の傷を心配して彼女はああいったセリフを言っていたはずです。韓国では、ああいったケースになっても、監獄に入れられたりということはありません」

——監督にお尋ねしたいのですが、峠の休憩所のおばさんたちはあの後助かるのでしょうか? それともうひとつ、先ほどバイタリティは不幸から始まると言われていたのは、ラストを象徴的する言葉だと思うのですが、それでいてどうしてエンドテーマが「ドナドナ」だったのだろうかと。そのへんをお聞かせください。

ビョン「休憩所の女性がどうなったかというのは、私もじつはあの場面まで撮影してソウルに戻ってしまったので、その後、彼女がどうなったのか知りません(会場笑い)。

『ドナドナ』は、70年代にヒットした歌なのですが、私がこの映画の中に取り入れたのは、探険の意味——相反するものをぶつけてみたかったという気持ちがあります。ミフンという女性は、今まで生きてきた人生を少し変えましたけれど、変え方がよかったかどうかは人によって見方が違うでしょう。けれど、彼女自身はひじょうに活気の有る人生をこれから生きようとしていて、世界に向かって前進していこうと考えているのです。ですから、歌とは相反するかもしれませんが、それを狙ったところもあります。ミフンの生き方を、“そんな生き方はダメだ”とか、“彼女の人生は終わってしまった”とか、そういうふうに言う人たちもいるかもしれません。でも、彼女は、最後は自分の自由意思で生きていくことを決めて、世界と真正面から向かい合っていこうと考えている女性ですので、そういう姿と『ドナドナ』の歌が相反するところで合うのではないかと思い、隠喩的な方法でこの歌を最後に取り入れてみました」

執筆者

みくに杏子