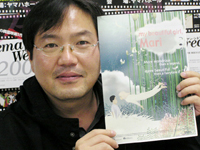

「アニメーションは美術の延長。独創的な世界を目指した」『マリといた夏』イ・ソンガン監督インタビュー

優しい、ややくすんだパステルトーンの世界に差し込むやわらかな光り。その向こうには、私たちが大人になるに従って忘れてしまった何かがある。

30代から40代の大人に見て欲しいと語るイ・ソンガン監督のその作品は、アニメーション映画「マリといた夏」だ。2004年のコリアン・シネマ・ウィークで「マリ物語」として上映されたこの映画は、ノスタルジックで癒しの力を持った不思議な作品。仕事にどこか疲れてしまったナムは、幼馴染のジュノと久しぶりに会う。思い出話に花が咲き、甦ってきた12歳の夏の記憶——父を事故で亡くし、心を閉ざしていたナムが打ち解けられたのはジュノと愛猫のヨーだけ。母に気があるらしい漁師のうっとおしさ、ジュノの初恋、男勝りの少女スギ……そんなある日、ナムはビー玉の中に不思議な人影を見つける。

アン・ソンギとイ・ビョンホンが声優を務めたことでも話題の本作は、アニメーション専門の映画祭として名高いアヌシー国際アニメーションフェスティバルの2002年のグランプリ受賞作(日本からのグランプリ受賞は2003年の山村浩二の「頭山」のみ)。韓国のアニメーションというと、古くからのマニアの方々には日本の下請けというイメージがあるかもしれないが、本作から漂うのは日本ともアメリカとも違う東洋と欧州の融合した香りだ。イ・ソンガン監督にとってこのアニメーション映画「マリといた夏」はどんな作品なのだろうか? 来日した監督にお話をうかがった。

$blue ●「マリといた夏」はシアター・イメージフォーラムにて上映中 (全国順次公開)$

——韓国はアニメは子供のものという風潮が強いそうですが、敢えてアニメという形で作られたのは何故でしょうか?

「私はもともと画家だったのです。アニメーションは美術の延長線だと思って始めました。特定の対象に見せるためというより、美術の延長として私自身の作業の一環だと思いました。それで必然的にこの作品は大人のためのアニメーションになったわけなんですけど、それは私にとって自然な流れだったと思います。ですが、投資家からはかなり不満を言われました」

——セリフ回しや画面構成に実写的なものを感じました。アニメーションだからということで意識されたことはあるのでしょうか?

「私にとっては初めてのアニメーション映画ですから、独創的な世界を描きたいと思っていました。はっきり言って他のアニメーション映画との差別化を計りたかった。一般的にアニメでは誇張した部分がありますけど、そういうものを徹底的になくしてよりリアルな世界、リアルな感覚を大事にして撮った結果、あのようなものになったのだと思います。ですが、そのことは韓国国内では批判的な要素になりました」

——意識して変えてらっしゃる点についてもう少しお話しいただけますか?

「私は漫画自体描いた経験がないのです。ですから、今回描いたものには漫画的な要素はなく、実際にいる人物から選び出したもので、主人公のみカッコよく作ったので実際のモデルになった人物はいないのですけど、たとえば主人公の友人や両親といった人物は、周辺のスタッフ、あるいはスタッフの友達など実際にいる人々をモチーフに作っています。こういう面は、他のアニメとは確実に違うのではないでしょうか」

——キャラクターのデザインや色彩設計は、すべて監督ご自身で?

「全部ではないのですけど、重要な主要キャラクターについては私がデザインしましたし、また、色彩に関しては背景監督は別にいますが、最終的には私の意向ですね」

——暖かみのある映像ですね。かざした手の指の間から漏れてくる光の使い方とか、とてもステキでした。

「美術において、もっとも重要な要素は光、光の次に色彩、そして物の形状というふうに認識しています。ですから、光の使い方にはかなり気を遣いました。そして、色彩も自分の感覚で選んでいます」

——画家としては油彩を専門にされていたのですか?

「もちろん油絵も描いていましたし、版画もやっていましたし、美術全般をやっていました」

——そのころからの色の使い方がこちらでも継承されているのでしょうか?

「そうですね」

——声のキャストも魅力的ですが、これはプレスコ(録音したセリフに合わせて作画)で作られたのでしょうか? それとも、アフレコ(映像に合わせて後からセリフ録音)でしょうか?

「録音方式は、まず最初に声録りをして、それに合わせて映像を作り、さらにアフレコをする形を用いました。最初に録音した時点では普通の声優を使ってやろうと思っていましたので、最初はそういう人を使って録音しましたけど、後になって考えを変え、イ・ビョンホンさんとアン・ソンギさんにしようということで録音をやり直しました」

——すると、イ・ビョンホンさんとアン・ソンギさんは絵を見てそれにあわせるということをされたわけですね

「そうですね」

——おふたりはアフレコで苦労されていましたか?

「ひじょうに優れた方々ですので、そういうことはありませんでした。実際、録音には1日しかかかっていないのです。ほとんどが1、2回のテイクで終わりました」

——声優としてのおふたりはどうだったのでしょうか?

「役者のなかには、自分が何を演じているのかわからない、見る側に自分がどのように見られているかということもわからない役者もいると思うのですけど、アン・ソンギさんとイ・ビョンホンさんは今自分がどのような格好でどのような演技をしているのか、そういうものを自ら察知しています。自らもう一回やりますと言われたこともあったし、よりよい効果を出すためにとても努力をしてくださいました」

——再録音のときにキャスティングを変えようと思った理由は何でしょうか?

「声優にはよくあるアニメの声優さんという雰囲気がどうしてあって、私が望んでいる現実的な描写・表現を抑えたようなものとはマッチしないと思ったのです。代わりに演劇をやっている若手をとも思ったのですが、どうせなら名の売れているしっかりした方にお願いしたほうがいいのではないかということで、今回このようなキャスティングになりました」

——この作品はノスタルジックですごく切ないお話ですが、発想はどのへんから得たのでしょうか?

「多くの作家たちが作品を作るときに家族に見せたいとか子供たちに特にみてもらいたいとかいうある種の目的を持っていますが、私の場合は、作品を自分自身に見せる映画にしたかったのです。私自身が40代のちょっと疲れているひとりですから、私のような疲れた精神をもっている同年代の人たちに見てもらいたい。言ってみれば、精神的な自画像として考えました」

——この「マリ」という子はとても不思議な存在ですが、何かの象徴といった存在なのでしょうか?

「“マリ”というのは、子供たちが抱く憧れや夢を象徴していると言えます。マリは少女ですよね。男性にとって子供の頃に出会う少女というのは、もちろん性的なイメージもあるかもしれませんが、もっと純粋な憧れというものも含まれている気がします」

——大人になった主人公の回想にマリという少女が出てくる。つまり完全に大人の視点から見たもので、憧れとか夢を懐かしんでいるというように見えます。

「おっしゃるとおりそういう作りになっていますけど、私が言いたいことは——よく宗教を信じるというのがありますよね。宗教というのは非現実的な内容が多いんですが、信じることによってその人は幸せになれると思うんです。まさにそれと同じように、非現実的な出来事があったとしても、それが自分の夢であったならば、それを保ち続けることによって大人も幸せになれるのではないかということです。成長していくにつれて幼かった頃の夢は失くしてしまったり忘れてしまったりしますけど、それは本当に悲しいことだと思うんですね。ですから、子供の頃のそういった非現実的なものでも信じることはとても大切なことで、人を幸せにするのだと、そういったことを描きたかったのです」

——監督ご自身のお好きなシーンはありますか?

「自分として好きな場面は、銭湯で子供たちが遊んでいる場面です。今は韓国の田舎も大衆浴場がかなり減っていますが。私の経験をお話しすると、子供の頃、銭湯に行くと、あまりにふざけて遊んでいたので3回に1回は必ず追い出されました。それが未だに記憶に残っています。銭湯シーンでは、18才未満鑑賞禁止にならないようかなり神経を配りましたよ(笑)」

——監督は実写も撮られていますが、今後はどのような映画を撮っていこうとお考えですか?

「率直に言うと、監督という仕事ほど不安なものはないだろうと思います。監督として何か自分の作品を作っていられることだけでも幸せなことです。それは、つまり、他の人たちと考えや何かを共にしていくひとつの方法なのですが、アニメは自分の想像したもの制限なく表現していける長所があり、実写は人の内面からの深い表現をするのに相応しい。私は、アニメの長所と実写の長所を束ね合わせたようなものを考えていますけど、実写であろうとアニメであろうと、表現していける機会があることを望んでいます」

(2004年のコリアン・シネマウィークでの単独インタビューおよび公開直前に行われた共同記者会見より構成)

執筆者

稲見公仁子