東日本大震災から10年。その後を生きる人々に寄り添った再生の物語。映画『漂流ポスト』清水健斗監督インタビュー

映画『漂流ポスト』が、2月27日(土)~3月12日(金)シネ・ヌーヴォ、3月6日(金)と3月11日(木)2日間限定でアップリンク京都にて公開される。

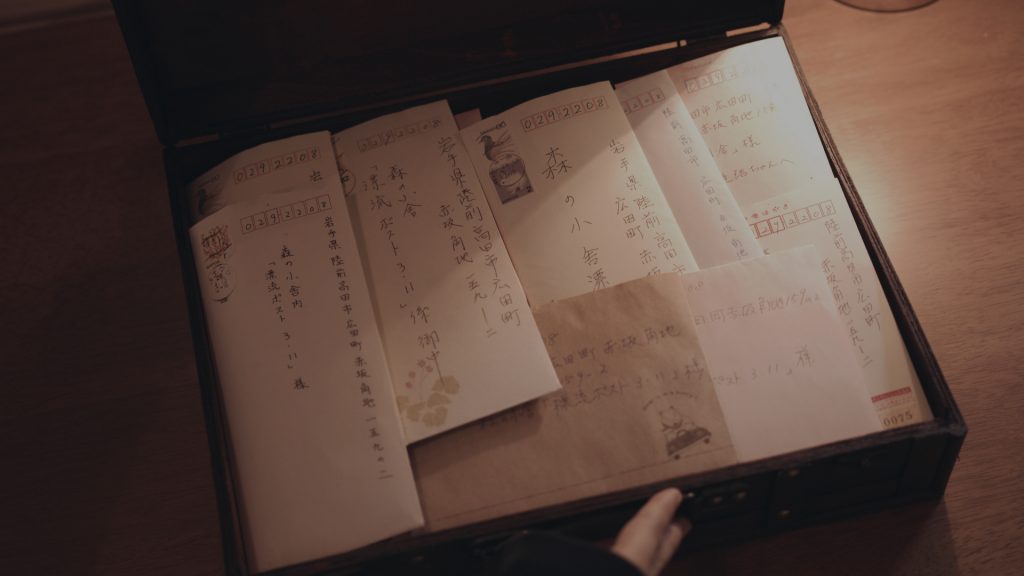

東日本大震災の被災地である岩手県陸前高田市の山奥に実在する〈漂流ポスト 3.11〉をご存知だろうか。当初は東日本大震災で亡くなった人への想いを受け止める為に、建てられた郵便ポストだった。

今では震災に限らず、病気や事故など、亡くなってしまった人に向けた想いを手紙に綴り届ける場所になり、今でも500通を超える手紙が届いているという。手紙は同じ境遇の人々にシェアされ、心の蘇生を助けている。そんな〈漂流ポスト 3.11〉で撮影の全面協力を得て、映画『漂流ポスト』が制作された。

東日本大震災で親友の恭子(神岡実希)を亡くした園美(雪中梨世)。ある日、恭子と埋めたタイムカプセルが発見され、未来のお互いに宛てた手紙が園美の元に届けられる。心のどこかで恭子の死を受け入れられず、罪悪感に苛まれる自分の心と向き合うことになった園美は、漂流ポストの存在を知り…。

監督・脚本・編集を務めた清水健斗監督は、CM制作会社でプロジェクトマネージャーとして様々な作品に携わり、カンヌ広告祭を始めとする国内外で多数の受賞。2012年にフリーディレクターへ転身。ハリウッドでも上映された映画『瞬間少女』(2013年)やショートムービーなどを手掛けてきた。

映画『漂流ポスト』の制作のきっかけとなったのは、東日本大震災当時のボランティアの経験だった。陸前高田市と釜石市で1週間ほど瓦礫処理のボランティアを行った後、長らく大槌町の避難所担当に。荷物運びや大学時代のスポーツ経験を生かして、エコノミー症候群防止の体操指導やマッサージを行ったという。

――避難所で被災された方々と交流して感じられたことは?

清水:最初は全然話してくれなかった方も、仲良くなっていくうちに思い出話をしてくれて。その時一番印象に残ったのは、ワイワイ一緒に話しているけど、津波の映像がテレビに出ると瞬間にみんな消しちゃうんです。被災された方々はそういう映像見たくないんだなって感じましたね。あと身の上話を僕らから聞くのはダメなんですよ。避難所で被災された方々と接する際の鉄則なので。被災者の方から思い出話をしてくれた時は、「そうだよね」としか言えなかったし、辛かった部分でもありますね。

――その経験の後、2012年に撮られた映画『瞬間少女』拝見しました。その中で、震災のことが語られていまして、「絆、絆って言っていたけど1年経たずに忘れている」という台詞があったり、自分自身の「慣れ」に気付く医師など、これらはボランティアの経験から出たものだったのでしょうか。

清水:そうですね。その台詞もそうですが、震災直後に感じたことが結構『瞬間少女』に反映されていますね。『瞬間少女』と『漂流ポスト』が結構似ているって言われたり、テーマ性が一緒だと言われることがあって、それはスタート地点が3.11という共通のものがあるからだと思います。『瞬間少女』の時はまだ考えが浅いですけどね(笑)

●震災を忘れかけている自分に気が付いた時

――それから7年ほどたって『漂流ポスト』を撮るにあたって、震災との向き合い方や心境など、変わったことはありましたでしょうか。

清水:一番は僕自身が震災のことを忘れかけているのを3年ぐらいして気が付いたんです。震災を扱うテレビのドキュメンタリー番組もどんどん時間が短くなって、そのうち放送しないんじゃないかってレベルになっていると気が付いた時に、自分を振り返ると、あの時電気を大切にしよう、水を大切にしようって言っていた自分がいなかった。避難所で被災された方と話をして、あれだけ震災のことを考えていた自分でもそうなのだから、震災から離れたところにいた人たちの中では、本当に無かったことになってしまうのではと、ふと思ったんですね。現地でそういう経験をしたんだから、映像をやっている身としては伝えるのが義務だと。そこから映画を作ろうと動くことになりました。

●被災された方も見ることができる映画

――感情の変化が非常に繊細に描かれていました。先ほど清水監督が仰ったように、忘れてしまうんじゃないかという葛藤は胸に迫るものがありました。演出で大切にされたことは?

清水:一番は被災された方も見ることができる映画を作りたい。被災地に寄り添った撮り方をしないといけないと思いました。実在の題材なので嘘はつけないということと、いかに漂流ポストに来た人の心情をしっかり描けるかを念頭に取材しました。取材の途中、僕が書いた話と同じような出来事が漂流ポストであったんです。その方の行動や取材で聞いたことを演技に取り入れていて、なるべく漂流ポストの空気感やリアリティを出して、その場所でやる意味を大切にしました。

●雪中さんは日常が浮かんでくる俳優

――親友を震災で亡くした主人公の園美が、癒しの空間で、段々心が解きほぐされていく様子を自然に感じることが出来ました。園美役の雪中梨世さんは、俳優としてどのようにご覧になりましたか。

清水:観客に園美という人物を自分ごととして見てもらうために、なるべく素朴と言うか、いい意味で普通の人を選びたかったんです。もちろん彼女は演技力があるんですけど、普通の日常が浮かんでくるような子だったので、園美にうってつけでした。

後から知ったんですけども、彼女はこの撮影入る前に身内の方を亡くされたらしくて、その自己投影もあるようで。手紙を読んで泣くところは、撮影日ではなく取材日の映像を使ってるんです。僕がほぼ演出しなくてもできてしまうぐらい自分の中に役を入れて来てくれたので、それは凄くありがたかったですね。

●大切にしたのは二人の距離感

――学生時代のシーンでは、彼女たちの姿が眩しく切り取られていました。学生時代の演出で特に気を使われた部分は?

清水:園美の中学生時代を演じた中尾百合音さんは演技経験があまりなかったんですけど、恭子役の神岡実希さんは勘も良かったので、神岡さんに中尾さんを引っ張ってもらった感じですね。僕が演出で気にしたのは、距離感です。台詞は多くないので、とにかく絵で見せて感じてもらうことを大前提にしました。最初はかなり離れている二人が視覚的にどんどん近づいていく様子が撮りたかったので、2ショットの距離感はすごく気を使いましたね。それ以外は伸び伸びやってもらいました。

――現場で目を見張ったようなシーンはありましたか?

清水;そうですね。中尾さんがバレエをやっていたので、波打ち際でとっさにジャンプした時に良い画が取れましたね。あと水を掛け合う時に本当に冷たくて「うわー」みたいな変な声が出たり(笑)。そういう素の部分は、学生時代のシーンとしては凄く良かったですね。

●知らない人に3.11を伝えるために

――この作品は海外の映画祭でも評価されていますが、観客の方々の反応はいかがでしたか。

清水:まず純粋に作品として、セリフが少ないので逆に映像でわかる設計にしたので、海外の言葉が分からない人でも、「大切な人を亡くしてそこから立ち上がっていくという普遍的なストーリーラインと、映像や音の使い方は映画としてのクオリティが高くて、メッセージ性が映画から伝わってくるからすごくいい」という話をして頂けました。その後言われたのが、「震災が起こったというのがわからない」。海外の人が3.11を知らないっていうことを海外に行って初めて知って、結構カルチャーショックでした。震災の映像が入った方がもっとメッセージが伝わるんじゃないのかって、海外の人に逆に提案をされて。元々震災の映像は入れたくなかったんですよ。被災者の方が見られなくなってしまう可能性があったので。

――それはボランティアのご経験からこだわったんですね。

清水:そうですね。その経験が無かったら、確実に初っ端から震災の映像入れたと思います。それは映画祭に行かないとわからなかったことですね。震災から年月が経って知らない子達も増えている中で、被災地の人達とも何回か電話で話をして、そろそろ入れてもいい時期なんじゃないかって話が逆に向こうからあったんです。それで震災の映像を入れたものと入れてないバージョンを作って、東北地方で見る場合はどっちか選べるようにしました。

つい最近一番言われたのは、「海外でもテロやコロナのような状況があって、『漂流ポスト』が訴えているメッセージは確実に世界共通通じるものがあるから、その思いは届いていると思うよ」って。やってきたことは間違ってなかったんだなって嬉しかったです。

●震災の記憶をどう残していくか

――現地の方と話をされて、そろそろ入れてもいいんじゃないかという話が出たということですが、それはやはり忘れないでほしいという思いがおありなんですね。

清水:そうですね。現地は現地で、忘れたいから見たくない人もいれば、どうやって残していこうという立場に立つ人もいて、今どちらかと言うとどうやって残すかという方にシフトしているようです。『漂流ポスト』は東日本大震災津波伝承館で上映してもらった時に、両方のバージョンを渡したんですけども、結局ありの方を流していたので、やっぱり入れていかないと忘れられてしまうという危機感のようなものがあるみたいですね。そういったことと向き合いながら、どうバランスをとっていくかが10年経った今後の課題なんじゃないかなと思います。

●残すべきものに向き合う意志

清水監督は、2019年に“残すべき時代の記憶を映像で令和に引き継ぐ”という「タイムカプセルプロジェクト」を立ち上げた。その第一弾として広島で被爆した体験者の証言がVR映像で公開している。

――清水監督は時代の記憶を残していこうという思いを強くお持ちでいらっしゃるんですね。

清水:そうですね。映像が世のため人のためになる事ってなんだろうって凄く考えるようになったんです。そのためには変な言い方だけど、経済の歯車にならないといけないし、何かを提供できなきゃいけない。芸術を作っているから知りませんってことではない。消えてしまうものを映像で残してアーカイブするのは、社会貢献として映像をやる人間にとってある種の使命なんじゃないかって。それで「タイムカプセルプロジェクト」を始めました。

――VRっていう新しい技術を使ってというところが、面白い発想だなと思いました。

清水:今、ズームで会議をやりますけど、それがVRで遠隔でできるようになったら、広島の原爆ドームや平和記念館に簡単に行けない遠方に住んでいる子どもたちも講演を聞けるわけです。被爆体験の証言者の皆さんは高齢で、ご本人たちが後2、3年もすれば語れる者がいなくなると言うんですよ。証言を VRで残しておけば授業でも使えます。教育の底上げにもなるかもしれないし、新しいビジネスになるかもしれない。映画とはまた別にそういった活動を続けていきたいと思っています。

――社会貢献について考えるようになったきっかけは何かあったんでしょうか?

清水:今の日本映画の現状を色々考えた時に、最近表面化していますけど、例えば政府の援助を求めても世間から同意を得られなかったり。逆にお金を払っても残してあげたいって言ってもらえる活動を自分ができているのか、今のままじゃ胸を張ってそう言えないなって。日本のクリエイター全員がもっと社会に貢献すれば映画自体のポジションや認知度も上がっていくと思うし、やっていくべきだと思うんです。そういう意識が、今の日本のエンタメ業界で欠如しているんじゃないかなって。経済的な勉強をしたり、海外の人たちと話していると、海外では社会貢献が当たり前で皆やっていますけど、日本が遅れをとっているのは否めないですよね。そこからですね。

――ありがとうございました。最後に『漂流ポスト』をご覧になる方に一言お願いします。

清水:今の時代にも震災の教訓ってすごく重要だと思います。今コロナの時代にも当てはまりますし。日常の儚さや人と人とのつながり、そういった些細なことが、実は奇跡的なことだと感じてもらえると思うんです。震災から10年経ちましたけど、もう一度自分事として思い出して今後の生活につなげてもらえれば、必然と風化は止まって行くのかなと思います。ぜひ作品を見て色々感じてください。

執筆者

デューイ松田