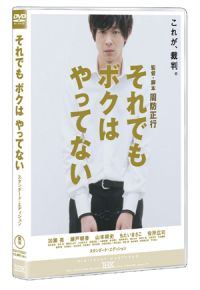

日本映画を変える、歴史的名作。『それでもボクはやってない』周防正行監督インタビュー

素晴らしい。ほんとうに、素晴らしい。邦画が洋画のシェアを抜き、邦画バブルといい意味でなのか悪い意味でなのか言われている現在の日本映画界。実際、商業主義的な匂いがするものばかりが日の目を見ている中で、それはやっぱり、バブルという言葉の悪い側面ばかりを感じずにはいられない。そんな状況だからこそ、この『それでもボクはやってない』という映画は、疑いようもなく“歴史的名作”だと思う。このインタビューはDVDリリースにあわせてされたものであるから、もうこの名作を観た人もいるだろうし、まだ観ていない人もいると思う。けど、絶対に観るべきだ。このDVDは絶対に家に永久保存するべきだと、冗談気、宣伝気一切なしに言いたい。周防正行監督自身が“映画的嘘は一切つかなかった”と言ってる通り、気持ちのいい映画じゃ決してない。デートにぴったりでなんか決してない。観た後に残るのはすさまじいほどの苦味だ。そもそも扱ってるテーマ自体、“痴漢冤罪事件”だし、圧倒的に裁判シーンが多く、日本の刑事裁判の闇を映し出す映画である。しかし、そんな映画が全国200スクリーン以上の映画館で上映され、興行収入11億円という数字を打ち出した。そういった事実は、この作品が産み出した本当に本当に素晴らしい事実だ。言い過ぎでもなんでもなく、日本映画のこれからを変える1作だ。

そんな素晴らしさをまさしく裏付けるような、作品のテーマに対する計り知れぬほどの正義感と、“映画を撮ること”に対するあまりに真摯な想いに溢れた監督インタビューである。

“一本のエンタテインメントとして、映画の中で完結させたくなかったんですよ”

——正直、この『それでもボクはやってない』といういわゆるゴリゴリの社会派で、観た後にこれほど苦味を残す映画を、フジテレビ、東宝というメジャーなところで製作できるって最初から思ってましたか?

「いえ、思ってないです。プロデューサーも駄目かどうかわかんないけどとりあえず持っていったということだと思うんですよ。でも、そしたらなぜかすんなり。ほんとにすんなりでした」

——驚かれましたよね?

「うん、シナリオがすでにあってそれを渡してるわけだから。企画だけの話だったらまだ、いろいろ要望も言われながらという風になると思ったんですけど、出来上がったシナリオを渡して、形が出来上がってる中ですんなり“じゃあやりましょう”と言われたので。それは驚きましたね。

でも、今思えば・・・・・・“とは言え、笑わせてくれるだろう”ってあのシナリオ読みながらでも思ってた節があるんじゃないかなと思います(笑)。そういう意味では『シコふんじゃった。』(’92)と『Shall we ダンス?』(’96)があったからこそ通った企画だとも思います」

——そのなかでたくさんの宣伝もされて、実際、観客の方にも広く受け入れられたわけじゃないですか。そういった周りの反応を見て、監督自身いかがでしたか?

「DVDの特典映像(「周防正行の 日本あっちこっち」)にも収録されていますが、試写の段階からも、公開されてからも上映後の質疑応答というイベントを結構やったんですよ。そのときに“撮影中の裏話で面白かったことは”とか、“あの俳優さんがどうの”とかそういう話には一切ならずに、“なんで裁判官がこういう判断をするんですか?”とか“どうしてやってないって言うと勾留がこんなに長く続くんですか?”とか、この映画の中に出てくる法律的な質問をみんなが聞いてくるんですよ。熱心に観て下さっているなと思いましたね」

——エンディングひとつとってみても、あれほど苦味が色濃く残るものって最近の邦画では、特にメジャー映画では思い浮かびませんよね。

「一本のエンタテインメントとして、映画の中で完結させたくなかったんですよ。映画館出たらオシマイ、にはしたくなかった。そこがもう今までの僕の映画とはまったく違っていて。今までも確かに、あったかい余韻としていつかまたどこかで、ふと甦ってくれればいいとは思っていたんですけど、今回はとにかく作品として完結しないことがテーマだった。一本のよくできた映画作品として完結してても僕にとっては何の意味もなかった。完結しないで、とにかく現実の生活にひきずっていってほしい。だからああいうエンディングしか考えてなかったですね。劇場出たらオシマイじゃない。実は劇場出た後のほうが、この映画には重要なんだっていう想いがありました」

“最後に裁判官が言う判決理由を、観客の人に注意深く聞いてもらうことができれば、この映画は成功だと思った”

——これまでの監督の作品とは、作品の取りかかり方は一緒かもしれないけど、向かう先が全然違いましたね。

「そう、スタートは今までと一緒なんですよ。いつも最初に“驚き”というものがあって、それから取材して映画になっていくんです。今回も驚いて、興味をもって、取材を始めるまでは今までと全く一緒。でも、撮り終えてから気づいたんですけど、今までと全く違うことがあった。今回は、一度も面白い映画にしようって思ってないんですよ。今までは『シコふんじゃった。』にしても『Shall we ダンス?』にしても、“面白い映画にしよう”“面白がらせたい”もっと言えば“いい映画にしたい”っていう思いがあったんですけど、今回ただひたすらに考えていたことは“嘘をついちゃいけない”。“どうやったら僕が観た裁判をありのままに伝えられるのか”。それだけなんです。

最初に試写を見た人がこういうこと言ってたんです。“最後まで緊張感もって面白くて・・・言い方は悪いかもしれないけど、エンタテインメントだと思う”って。いやぁ、エンタテインメントって不思議だよなって思いましたね。今まではエンタテインメントにしようと思って一生懸命色んなこと考えたんですよ。例えば『シコふんじゃった。』なんて、昨日まで土俵の横で応援していた女の子が今日はいなくて、似たような体系の子がまわししめて土俵にのっかってる・・・誰も気づかないわけがあるかよって感じじゃないですか(笑)。そういった映画的な嘘を今まではたくさん入れてきた。でも今回、僕が伝えたい要素っていうのは現実の裁判そのもの。皆さんを感動させるっていうところではなくて“事実としてこのことを伝えたい”“それが伝わるのかどうか”。考えてたのはそのことだけなんです」

——今おっしゃっていたように、監督がこれまで受けてきたインタビューで“映画的嘘をつかなかった”っていうことをいくつも読んできてたんですけど、僕自身何度も観るたびに不思議に思ったのが裁判シーンなんです。裁判シーン、圧倒的に多かったじゃないですか。で、思い切って言っちゃえば淡々としてますよね、すごく。本当に嘘が感じられない。だけど、観るたびにいつも引き込まれてしまう。それがものすごく不思議で。

「あれはね、裁判自体が面白いんですよ。なんで裁判が面白いかって考えたら、最後に有罪、無罪っていう結果が必ず出るから。刑事裁判に引き分けないんですよ。ほんとは引き分けだったら、絶対無罪なんですけど(笑)。ゴール地点はシロかクロか。ギャンブルの最大の醍醐味は丁半博打であると言われるように、サイコロで丁か半かっていうのがギャンブラーにとっては最もエキサイトするものなんですよね。裁判って結構近くて、ただ、その丁か半かの理屈、有罪か無罪になるための理由が、映画の冒頭から判決直前まで全てにあるはずだと思ってお客さんは観てる。だから緊張せざるを得ないと思うんです。これがきっかけでシロと言うのか、クロと言うのか。そういったヒントが映画の中にいっぱいあると思ってみんな注意して観ているんですよね。で、僕が意図したのは最後に裁判官が言う判決理由を、観客の人に注意深く聞いてもらうこと。それができれば、この映画は成功だと思った。なぜかと言うと、大体の裁判映画は最後有罪、無罪を言い渡してオシマイです。判決の理由はそれまでの映画の中にあるからです。裁判っていうのは、こういう理由だからこういう結果になる、それは当然だっていう建前なんですよ。絶対経過の中に理由がある。でも、この映画を観て皆さん驚かれるのは、経過の中に確かな理由がない。そしてそれが現実の裁判なんです」

——現場の専門の人たちからの映画に対するリアクションってどんなものなんですか?

「 “とにかくリアルだ”って。刑事裁判をやったことのある弁護士さんはみんな自分がやった裁判のことを思い出して“この映画を見ている間辛くてしょうがなかった”って言ってました。で、現役の裁判官の声っていうのはなかなか聞こえてこないんですよ。でも知り合いの弁護士さんからは、裁判官も結構観てるって聞いていて。“観てるけどなかなか感想は言わないんだな、彼らは”っていう話は聞いてたんです(笑)。でも最近実は現役の裁判官の方とお会いする機会があった。その方が言ってたのは“いやぁ、リアルですね”って。“私でもあの映画の事件を扱ったら、果たしてどんな判決を書いたかはわからない”って言われたときには、ドキッとしましたね」

——そういったエンディングにしても、映画全体の真実性という意味でも、本当に苦味が残るじゃないですか、この映画って。近年の作品に多い、ある種、観客−もしかしたらメディア側の憶測にすぎないかもしれない“観客”に、迎合するようなエンタテインメントでは決してない。また話戻っちゃうんですけど、そういった今作が11億(邦画では10億を超えるとヒットと呼ばれる)という数字を打ち出して、観客の方に受け入れられたというこの事実ってすごい大きなことだと思うんですよ。邦画バブルとまで言われている昨今においては特に。

「いや、邦画バブルだからこそ、許された映画かもしれない(笑)。逆に感謝しますよ。あれだけ愛だの恋だの、家族だの、暖かい気分にさせてくれる優しい映画が全盛のときに。というかだからこそ、こういう映画が一本くらいあってもいいかって考えたんじゃないのかな。これが、11年前の『Shall we ダンス?』のときだったら、通ってないと思うんです。一方で観客の方も日本映画を見慣れている。11年前にはありえなかった、日本映画を観にいく習慣が若い人にもできている。今回の映画、若いカップルが結構観てるんですよね。今の人は、普通におもしろそうなら邦画でも洋画でも観に行くんだと思う。どういう期待をもって映画館に来てくれたかわからないんですけど、こんなに真剣に観てくれるんだっていう驚きがあったというのは、僕にも不安があったということですよね。だけど、なんか映画館に行くことが、少なくとも11年前よりは、みんなにとって日常的なことになってるのかな。だからこそ、こういうものも映画なんだって受け入れてくれてるのかな。・・・・・・・・でも、僕はもう不遜だから、あんだけ宣伝とかいろいろやったんだからもうちょっと入ってくれてもいいのになって思ってましたけどね(笑)」

——(笑)こういう映画をメジャーなところで作りやすくなったっていう、前例をつくったと思うんですよね。

「作りやすくなりましたかね。そういう勘違いでも起こしてくれて、みんなが大胆な企画を立ててくれるといいですよね・・・・・いや、そういう風になったんなら嬉しいですね」

“この映画、やっぱり後を引いてますね”

——でもこれまで伺ってきた、嘘をつかないつくりかたって、監督自身にとってはかなりのストレスだったんじゃないですか?

「ストレスですね(笑)。全部確認作業ですから。シナリオ書く時だってこういう場面で、こういうことを弁護士が言うことは本当にあるのかないのか。こういう訴訟指揮があるのかないのか、全部確認してました。撮影に入ってからも弁護士さんに立ち会ってもらって、証拠の見せ方に嘘はないか。例えば最後の裁判官が判決を読み上げるシーンでは、元裁判官で今弁護士やってる方が見学にこられていたので、その人に裁判官らしい読み方を指導していただいたり」

——取材も相当な時間をかけたんですよね。

「クランクインまでは3年半。その期間はほんとこの映画のことしか考えてなかったですね」

——脚本書き始めるまではどれくらいかかりました?

「今までだと興味を持ってから1年間くらい取材すると、なんとなくシナリオの形が見えてくるんですけど、今回はね、2年必要だったんですよ。1年終わった時点では、いやぁどうしていいかわからない。なおかつ方向がものすごく広がってしまった。最初は痴漢冤罪事件の取材から入ったんだけど、結局これって日本の刑事裁判そのものの問題じゃないのかと思ったら、痴漢事件以外の裁判も傍聴するようになって。もちろん読む本の幅も広がってしまって。ほんとに刑事訴訟法を読むレベルにまで行っちゃったので、“こんなに取材してたらいつまとめられるんだろう”っていうくらいまで広がっちゃったんですよ。だから、結局書き始めるまでに2年かかっちゃったんですね。だからそれはまた今までの映画の経過とは違っていて。今までも一生懸命取材しましたけど、こんなに長く取材したことなかったし。こんなに深みにはまることもなかった。・・・・ほんっとにストレスたまりましたよ。だからシナリオ書きながらずっと思ってたのが、“次回作は嘘ばっかりの映画をやりたい”って(笑)」

——(笑)

「でも・・・すっごいストレスたまってたから、珍しくすぐにバカバカしい映画作りに自分は行くだろうと思ってたんですよ。でも行けない。意外にこの映画、やっぱり後を引いてますね。正直、まだ傍聴を続けている事件が何件かあるんです。特に裁判員制度がもうすぐ始まる中で、一般の人が参加するので裁判を迅速化しなければいけないっていうのを理由にものすごく乱暴なルールが作られている。それがおっかなくて、裁判員制度について勉強始めちゃったんですよ。勉強したからって僕が何ができるってわけでもないと思うんだけど(笑)。とにかく、もしかしたら今よりひどい裁判になる可能性もある。まいったなぁと思いながら、そういう勉強も始めてしまっていて・・・」

——しばらく離れられそうにないですね。

「離れられないですね。・・・それがすぐ映画作りにつながるのか、そうとは言いながらバカバカしい変な映画作るのかはわからないんですけど。だけど、こんなに尾を引くとは思わなかった。勉強をやめるつもりはなかったんですけど、もうちょっと普通にしばらくは淡々といこうと思ってたのが・・・・・・ちょっと熱くなる部分もあって。困りましたよね」

“職業として映画監督をやって、いい映画を自分が作り続けなきゃいけないっていうのは、やっぱり、自分の中では違う”

——監督の映画を観てて、その上での監督の印象がものすごく素直な方だなというもので。今日お話を伺っててそれを確信したんですけど。まさに監督の映画の魅力もそこだと思うんですね。監督が驚いて、興味をもってっていう過程が映画に出ていて、僕ら観客も監督が引き込まれたように映画に引き込まれていく。で、やっぱり今回もそれは変わらなくて。向かう先は全く違う方向でしたけど。そういった素直な気持ちなままで、映画に向き合える監督の今の状況、興行収入という結果までしっかりとついてくるその状況って本当に素晴らしいし、すごいことですよね。

「ただ、自分に言い聞かせていることがあるんです。“映画のための素材探しは絶対しない”って。いや、するなっていっても絶対なるんですよ(笑)。何かに興味持てば、これ映画になるのかなって考えちゃうんだけど。なんか面白い映画できないかなと思って世の中を見たり、本を読んだりするのはなるべくやめようって言い聞かせるんですよ。なぜかと言うと、自分の中にある映画っていうイメージに、現実を引き寄せて、都合よく解釈したがるんじゃないかなって思うんです。それが嫌なんですよ。自分にとってのいい映画とか面白い映画のイメージがあるとして、そのために素材探しをすると、どうしてもその枠の中に現実を引き寄せて、そこにある自分にとっての都合のいいところだけを取り上げて映画を作ってしまうんじゃないかっていう恐怖がある。だからそこにある世界をその世界のまま見て、そこで興味をもてば、それは自分がもつ映画のイメージ、映画ってこういうものだろうというのも広がるんじゃないかと思っていて。まず、その世界があるんだから、その世界のほうに自分が出かけていけるように。それがたぶん、素直ってことだと思うんですよ。その世界にほんとに素直に向き合えるようにしておきたい。そうじゃないと、職業として映画監督をやって、いい映画を自分が作り続けなきゃいけないって思った瞬間に、やっぱり自分が生産するのに都合のいいものを手に入れたくなる。そういったものを排除したい。だから、僕はコンスタントに撮れない(笑)。コンスタントに撮る形が出来上がれば、そこに合うもの合わないもので排除してけばいいんだけど、そういう風にしちゃうと・・・それはやっぱり、自分の中で違う気がする。なるべく、今僕が生きている日本そのものについて、僕は何かを表現したいんだなと思うのでそうしてるんです」

——コンスタントに撮れないかもしれないけど、それってすごく理想的なことですよね。監督の場合、そうやって自分を律してできた作品が観客の方にも受け入れられて。・・・すごいです。

「そういう風に言ってもらえるとすごいのかなと思って嬉しいですけど(笑)。あんまり自分では・・・・・すぐ次撮ってくださいって言われちゃうんで、“あぁすいません”って言ってるんです」

——(笑)いや、この映画を観てるときも感じたんですけど、お話聞いていると、映画に対してものすごく真摯ですよね。

「でもね・・・・これはある人が言ってるんだけど——小説家にとっての最終的なテーマが“小説”そのものでしかないように、映画監督にとっての最大のテーマは実は“映画”そのものにあるんだ——っていうのは作り手にとってはすごく大事、当たり前のことだと思うんです。でも、もしかしたら僕ね、テーマは“映画”にないんですよ、きっと。やっぱり映画は僕にとっては手段なのかもしれない。今回は、まさにそれを実感するような映画だったんですけど、まさしく“裁判”が問題だったんですよ。“裁判をテーマにして存在する映画”っていう“映画”が大事なんじゃなくて、“裁判”が大事なんですよ。だからそういう意味ではテーマは“映画”じゃなかった。だから、僕に映画という手段がなかったら、この“裁判”を違う形で、世の中の人に伝えようとしただろうと思う。もし僕がサラリーマンだったら、毎日会社で言ったり、友達に言ったり、奥さんに言ったのかもしれない。だから僕にとっては“裁判を伝えること”そのもののほうが重要だった。もしかしたら僕は、“映画”そのものは実はどうでもよくて、そこで“何が伝えられるか”。そのことの方が重要なのかもしれない」

執筆者

kenji Hayashida