今まで知ることのなかった物語 そして今だからこそ知らなくてはいけない物語がここにある 『出口のない海』佐々部清監督インタビュー

太平洋戦争開戦。

追い詰められた日本は、“天を回らし、戦局の逆転を図る”という意味の込められた最後の秘密兵器“回天”を作りだした。

明治大学の学生であった並木浩二(市川海老蔵)は徴兵を免れていたが、自分よりも若い子供たちが自ら戦地に赴いていることを知り、戦場に行く決意をする。甲子園の優勝投手でもある並木浩二は肩を痛め存分に野球をすることはもうすでにできなくなっていたが、回天に乗り込みその時まで野球を愛する気持ちは変わらなかった。

日本の行く末をいつのまにか背負わされつつも、日本を守る決断をした回天乗組員たちの姿は、今の私達と同様に、迷いながら日々を過ごしている。

そんな若者達の姿は今まで観たどんな戦争映画にもない、人間性に満ちたリアルな当時の人々を映し出している。

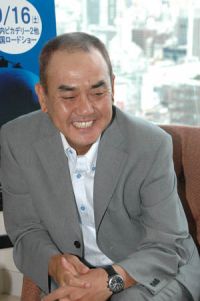

監督を務めたのは、戦後の日本を盛り上げようとした人々を描いた作品『カーテンコール』、日本と韓国が今ほど親しくなかった時代の少女達の物語を瑞々しく描いた作品『チルソクの夏』、そして記憶に新しい04年日本アカデミー賞を受賞した『半落ち』など、日本中に感動を届け続けている佐々部清監督。

今までのどの作品でも感じられる監督の暖かい視線が、戦争という渦に巻き込まれていく人々の一挙一動を目をそらすことなく語る。

今の私達が知るべきもうひとつの戦争の歴史がここにある。

戦争を経験していない世代で、戦時映画を撮ることには戸惑いはありましたか?

「僕が子供の時から観ていた戦争映画は2種類にわけられると思います。ひとつはゲームのように勝った負けたがあって、かっこいい逆転劇を見せるもの。もうひとつは、『聞け わだつみの声』など、戦争というテーマに真摯に取り組んだ作品。最近では黒木和雄監督の『美しい夏キリシマ』『TOMRROW/明日』とか、ご自身のお友達を戦争中に亡くされたという経験に基づいて作られた作品には、私達が発揮できない力があります。『出口のない海』はどちらかと言ったら後者に属する映画だったので戦争を経験していない自分が撮ることができるだろうか、と思いました。」

戸惑いを乗り越えたきっかけは?

「原作を書かれた横山秀夫さんは私のひとつ上の先輩なので、戦争を経験しない世代です。でも、この原作を書かれました。そして海老蔵くんや僕よりももっと若いスタッフとも話をして「僕達の感性でやったらいいんだよね」という話もしました。それらのことももちろん僕の中で乗り越えるきっかけになりましたが、そのこと以上に山口県にある回天記念館に行ったことが自分にとってかなりの支えになりました。記念館には亡くなった方の顔写真すべてが飾られていました。その方たちの顔をひとりずつ観て、そのひとたちが家族や恋人、なかには妻にあてた遺書を一字一句読んでいると、彼らの気持ちを描いた映画を撮ればいいと後押しをしてくれているような気がしました。」

山田洋次監督からお話がきたときは?

「自分の今までの作品にも山田洋次監督の『幸福の黄色いハンカチ』や『下町の太陽』の場面を一部使用させてもらいましたし、自分が映画小僧の頃から山田監督の作品から勇気や夢をもらって映画監督を目指したので、雲の上のような存在の方からいっしょに仕事をやらないかと言われて、お話をいただいた時は本当に嬉しかったです。夢がまたひとつ叶いました。僕は若者達の青春とか家族、野球、友情を大きく取り扱おうとしていたのですが、いざ具体的な話を進めていく時になって、山田監督は潜水艦や回天についての話をされていたので撮りたい方向がまったく違うことに戸惑ったりもしました。」

撮影中大変だった事は?

「基地や桟橋、海に向かうトロッコなどを設営する砂浜を探すのが一番大変でした。美術監督とプロデューサーと3人で山口県の海から広島の呉までとにかく瀬戸内海側をすべて回ってたんですが、ひとつも使えそうな砂浜がなくて、山陰側もまわりました。特攻に出て行った人たちの話なので東京近郊や千葉の海じゃやっぱりやる気がでないですからね。それが佐々部組のやり方なんです。今思うと最後の最後に映画で使った砂浜が見つかったのは、映画の神様がご褒美に与えてくれたのかもしれないって思うくらい奇跡的に見つかりました。」

最近の作品では地元での撮影が多いですね。

「今回はたまたま下関でやることになりました。本当は光基地でやりたかったんですが今の瀬戸内海はコンビナートやビルで砂浜がないんです。見つかった砂浜は封鎖されていて入っちゃいけないところを塀を乗り越えて見つけました。下関の人たちはもう3本撮っていて4本目もここだとバッシングされるんじゃないか、と心配していたんですが、自分はたとえバッシングされても全然平気でした。ちゃんと自分達で筋道を立てて足を棒にして探し当てた場所だからこそここでロケをやろうと思いましたし、今でも探し当てられたことは誇りに思っています。」

俳優の皆さんの演技もすばらしかったです。

「ねっからの軍人ではない彼らが兵隊に見えるかということにみんな悩んでいました。でも不思議な事に、準備を入念にして衣装を合わせてみんなに坊主にしてもらって、靴を履いて山を走ったりしているといつのまにか映画にはまる顔になっていくんですね。回天はセットだからということでベニヤ板を使うという手間省きをせずに、1000万円かけて鉄で回天を作りました。最後に出来た作品を観ると樹里が演じた美奈子までひっくるめて、特攻隊員、整備員みんな当時の若者の顔になっていました。」

訓練場でキャッチボールをしているシーンが印象的でした。

「僕は野球が好きなんです。並木浩二も甲子園で優勝したんです、と言っても言葉だけじゃ説得力がないじゃないですか。野球が好きなら楽しそうにキャッチボールしているシーンが撮りたかった。あのシーンでは『敵の姿を見たことがあるか?』とかとても重要なことも話していて、お客さんにキャッチボールをしているふたりの顔よりもセリフを聞かせたいからあえて顔を見せないようにしました。でも風景だけを撮っているわけにもいかないから、キャッチボールをしていればこの2人が野球を好きなことが伝わるような気がしました。最後顔と顔を見せて、魔球完成までのプロローグにもなると思いました。映像の膨らませ方ってそういうことだと思います。投球シーンのある海老蔵くんには、ジャイアンツで投げていた鹿取さんという本当に素晴らしいピッチャーにも練習についていただいたりしました。現地入りしてからも、僕の高校の後輩のピッチャーについてもらって、キャッチボールを何度も何度もしてもらいました。本人もよく練習していましたよ。」

明治大学での上映会にも出席されるそうですね。

「はい。いっぱい券を買って下さいっていうつもりです(笑)。というのは冗談で、この映画を見て夢を持ってもらいたいなと思います。海老蔵くんがユニフォームを着て投げるシーンは彼の夢でしたし、それが戦争というおろかなものでつぶれていってしまった、だから最後に今の明治と法政戦を撮りました。僕も学生時代映画監督になることが夢でした。夢を持つことはどんな人でもできます。そこに目標を掲げて、その目標をひとつずつクリアしていって欲しいと今の学生たちに伝えたいです。」

映画を待っている皆さんにメッセージをお願いします。

「僕は描きたいのはちょっと弱い人が2時間の映画の中でなにかに影響を受けて少し変わって一歩動き出す、という映画なんです。そんな映画を観た人が夢に向かって、または家庭に向かってでも・・・、なんでもいいんです、映画館を出るときのように一歩踏み出す勇気を持ってもらえるような映画を作り続けたいと思います。だから一番言いたいことは『映画を観て下さい』ということになりますね(笑)。」

執筆者

林 奏子