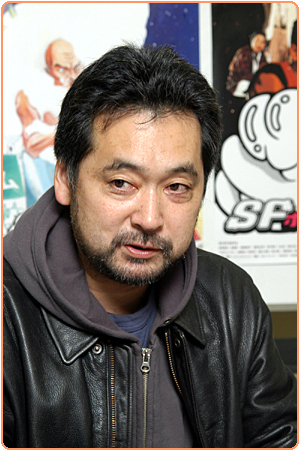

境界を越えることが、パワーに!『SFホイップクリーム』瀬々敬久監督インタビュー

2035年、地球人なのに異星人に育てられたクスリ売りのKENは、組織とのトラブルから逃れるため麻薬Gメンの下へ逃げ込むが、見たことも行ったことも無い“故郷の星”に強制送還される破目に。そして移送官HIDEに護送され、プロペラ駆動(?)の宇宙船でやって来た故郷とは、白い砂漠で覆われ、「ワラワラ」としか話さない住民が住む、妙ちくりんな惑星だった!

『トーキョー×エロティカ』、『DOG STAR ドッグ・スター』、『超極道』(V)と精力的に作品を発表し続ける瀬々敬久監督の最新公開作『SFホイップクリーム』は、タイトルに偽り無しのSFファンタジー。近未来といいながらも、アナログチックな異星を舞台に、ラフにしかしあくまで己を生きる主人公たちの姿が心地よく、観ていて元気が沸いてくる。それはまさに「勝った負けたの世界じゃない」から!?

11月下旬、瀬々監督に作品のバック・ボーンや、精力的な作品作りの源泉等についてインタビューを敢行。中でも、作品の根源に関わる“プロレス”に関しては、特に熱く語ってもらいました。勿論、“ナイショ”(笑)のロケ地のことも、こっそり披露しちゃいます。

(撮影:中野昭次)

$navy ☆『SFホイップクリーム』は、ユーロスペースにて2002年12月14日よりお正月ロードショー!$

Q.アナログでとぼけた世界観が、なんとも楽しい作品ですね。劇中の台詞でもあったように、ソ連のSF映画『不思議惑星キン・ザ・ザ』へのオマージュが溢れてましたが、どのような経緯でこうした世界を描くことにされたのでしょうか?

——武田さん演じる拾われた捨て子が、偽の故郷に連れて行かれるという設定は予めありました。地球を舞台にした現代の話でしたが、企画段階で本作のプロデュースをしたツインズの下田さんから、SFになりませんかという話がありまして、その時に『不思議惑星キン・ザ・ザ』を思い出して、ビデオをプロデューサーに見せたところ、なる程!と言うことで始まったんです。

『〜キン・ザ・ザ』は大分前…90年代くらいかな…に知り合いの役者さんから面白いビデオがあると紹介してもらって観て、すごく面白いなと印象に残ったんです。

Q.では、元々SFを志向されていたわけではないと。

——ある意味でのロード・ムービーですよね。『〜キン・ザ・ザ』は好きですけど、SF一般が好きかというとそうでもないです。

Q.そうでしたか。ところで瀬々監督のここ数年の作品は、ファンタスティックな題材を扱ったものが多いですよね?

——そうですね。真面目な話になっちゃいますが、90年代くらいだと実際の事件を扱った犯罪もの等をピンク映画で撮ったりしてましたが、その頃って世間も世紀末っぽかったじゃないですか。オウムがあったり、酒鬼薔薇の事件があったりとかで、そうしたちょっと殺伐とした時代の雰囲気に、当時は興味があったというか、その“今”をなんとか描こうと思って色々やってた部分はあるんです。世紀末的なもうすぐ地球は終わるみたいな雰囲気、精神性みたいなものが蔓延していたと思うんですが、そうした中で当時の現在を現実の世界の中で描いていきたいなと思ったんです。それが、世紀末も過ぎ、あたかも何も無かったようになってしまった。そんな現実に、あまり興味が無くなってしまったんです。今とか、日本とかを描くことがあまり面白くないというか、時代とか国境とかをもっとアナーキーに壊した文脈の中で、逆に語れるものがあるのではないかというようなことを思ってますね。そういう意味で、全く違う世界や時代に設定することで、伝えていけるものがあるのではないかと思っています。

Q.それで今回の作品は2035年の物語ということで、近未来の地球からはじまり、砂漠の惑星に舞台を移して展開していきますが、そのロケによる世界観がひじょうにそれっぽかったと思います。おそらく近未来の東京は、南方の国の裏通りみたいな感じでしたが、実際にロケはどちらでされたのですか。砂漠はまさかロシアでとか?

——実際は全てフィリピンで撮ってます。2箇所ロケ場所がありまして、砂漠の方はピナツボ火山というのが爆発し、その火山灰が積もっている地域で、米軍基地が火山灰に埋もれてしまったような場所です。そこで砂漠っぽい部分は撮っていて、あと廃墟の建物やトンネルはコレヒドール島というマニラから数時間の島で撮影しました。そこはかって、日本軍が第二次大戦時に侵攻した際に地下基地を作りまして、その跡なんですよ。ですから、みんな有りもので撮ってます。実は撮影期間があまりなかったので、その2箇所で撮れるものを考えようって感じでしたね。日程的には楽ではないです。劇中で主人公たち3人がバイクで走ってる部分は、日没までの時間の関係もあって、同じ道を3往復くらいして撮ったものを繋げたものだったりとか(笑)。タイトな中で、どれだけ撮るかが勝負だったような所もありますね。

Q.でも、そのタイトな撮影を感じさせないのが、逆にいいですよね。異星人を演じられた方々も、全て現地の方ですか?

——そうですね。撮影する直前くらいに行って、ロケハンしながらオーディションもやったと。一日50人くらいの割合で、二日間程、もう頭がおかしくなるくらいに会いましたよ(笑)。皆さん役者ですが、テレビ系の方が多かったですね。主人公達が砂漠で出会う爺さんを演じた方は、新聞記者出身でキャスターをやったりという徳光さんみたいな方で、現地ではかなり人気があるらしいです。本人は、無茶苦茶カッコいいですよ。お婆さんの方は、舞台系の方ですね。

Q.異星人の台詞は、“クー”ならぬ“ワラワラ”ですが、それに関してフィリピンの方の反応はいかがでしたか?

——“ワラワラ”ってのは、台詞をどうしようかと思った時に、ヘレン・ケラーの“water! water!”の“ワラ・ワラ”からなんですよ。最初の言葉と言うことでね。それで宇宙語は“ワラワラ”ですと説明したら、向こうで受けがすごくよかったんです。実はタガログ語では“ワラ”って“nothing”何も無いという意味だったんです。君はその意味を知っていたのかって(笑)。映画の中身と、“ワラワラ”という言葉がひじょうにマッチしていると、演じた方々もノリノリでこの台詞を言ってくれましたね。完全な偶然なんですけど。ただ、後で日本語字幕を入れる関係がありましたので、向こうの人は適当に“ワラワラ”“ワラワラ”言ってましたが、字幕にあわせて延ばしてくださいみたいなことはありました。でも、みんな凄いですよ。“ワラワラ”言いながら泣きますから(笑)。それはちょっと感動的でもありました。

Q.そして今回の映画でキーになっているのがプロレスです。実は私は劇中のHIDEの台詞のように「八百長だろ?」くらいの人間だったのですが、引用されたカール・ゴッチの言葉等は、結構胸に染みました。監督のプロレスに関しての考えや本作との関わりについて、少しお聞かせください。

——僕は大好きですよ。一昨日もPRIDE.23を観に行ってきました(笑)。そうですね。八百長と言うか、そこに見せるキャラクターとか、試合とかを見ていても、筋書きはあるのだけれど、その筋書きを越える瞬間と言うのがあるんですよ(笑)。それが素晴らしいと言うか、なんと言いますか…。

最近好きなプロレスラーだと、新日本プロレスの西村修という選手がいるんですが、その人癌だったんですよ。それで暫く休んでいたんですけど、手術をしないでインドとかに行って自然治癒力で治そうと菜食主義者になって、今リングに復帰しているんですよ。この前は、吉江豊と中西学と3人タッグで出ていたんですけど、西村って奴は、カール・ゴッチの弟子で、頭が良くて伝統的なストロング・スタイルのプロレスラーなんですよ。細くて痩せてて…。後二人はデカイ奴で関西弁だったり、猪突猛進型だったりとか、日本人だけど力技ばっかのレスラーなんですよ。それで最終的には西村が返し技みたいなのをやって勝ったんですが、試合後のインタビューで中西ってがたいのいい奴で西村の後輩なんですけど、そいつが「今日は西村のおかげで勝てた、な。」とバーンと肩を叩いて去っていき、西村はそこに残されてムッとしてるんです。「世の中には頭のいい奴、頭の悪い奴、ただつっこむだけの奴、そういう種類がいますけど、これは決して僕達3人のことではありません。でもプロレスというのは、頭で勝つことも有るんです。これも菜食主義のおかげですね」とか言ったんですけど(笑)。なんていうんですかね、西村は頭のいい感じで痩せ型の男なんですけど、そういう風に笑えることを言ったりすると。今や僕は癌だったというのが、嘘だったのではないかと思っているくらいなんですけど(笑)。そういう、なんか人生に似ている部分を感じるんですね。胡散臭いんですけど、そこに生き様とかが出たりして、そういう部分で好きなんですよね。プロレスと言うか、格闘技が。

一昨日行ったPRIDE.には、吉田秀彦って言う柔道のオリンピックで勝った人が出まして、相手はドン・フライと言うアルティメット(UFC)と言う殴ったり何をしてもいい競技の人。吉田は最後に勝ったんですけど、インタビューとか受けると、やはりこれまで注目され続けてきた人は違うなと感じるんですよ。非常に華があると言うか。PRIDE.ってのは最近人気が有るんですけど、吉田が出てしまうと人気があったPRIDE.でさえも胡散臭く見えてしまうくらいに、人を惹き付ける華があるんですね。やっぱり全然格が違う感じを受けたと言うか。

そういう選手一人一人を見ていても、そこにその人が生きてきた生き様がわりと見えやすいと言うか、そういうキャラクターが出てくるんですよ。プロレスっていうのは、試合の中でね。そういうところに興味があるんですよね。

Q.キャストに関してお聞かせください。主人公KEN役の武田真治さんは、元々企画の最初からとのことでしたが、他の作品に比べラフな感じがよく出ていましたね

——プロットが出来たくらいでオファーした感じだったと思います。撮影にはこちらからはメイン・スタッフしか行っておらず、半分以上はフィリピンのスタッフで、そうした中でもスタッフに溶け込んでいらしたと思いますよ。武田さん自身も、ライヴとかもやってますけど、芸能生活と言うよりは生きていくこと自体、どうやって人生を生きるべきかということに、興味がある人だと思うんです。ある意味日本から見れば差別されているフィリピンという国で、演じるということ自体に関する立ち位置も、日本で芝居をするということとは異なる感覚はあったんだと思いますが。環境を含め、内容も自分が訳のわからないところに連れて行かれてしまう躊躇い、戸惑いはあるだろうし、でも己は己として生きていくという話が、フィリピンという見知らぬ海外の場所で演じるということにマッチしたんだと思います。そういう意味で、フィリピンのスタッフやキャストともフランクに撮影の合間も付き合っていらしてましたね。

Q.HIDE役の松重豊さんとは、『ブリード 血を吸う子』(V)そして、撮影順では本作の後になりますが『超極道』(V)と3本でご一緒されてますね。

——松重さんはね、結構悪人なんですよ(笑)。いい意味で悪人と言うか、自分が楽しむことがすごく欲求としてあるんですよ。どうやったら、この役が楽しめるかと言う楽しみ方を見つけるのが上手いというか、どんな役をふっても自分で演じる楽しみをみつけようとする。そのへんが面白い役者さんだと思うのですけど、役に合わせようとかあまり考えてないですからね(爆笑)。いや、考えてないことはないでしょうけど、僕が思うにそういうこととは違った次元で撮影行為や演じることを楽しみたい人なんですよね。そのへんが、やっていて僕らも楽しいところでありますね。

Q.KAZU役の池端絵美子さんは、これが劇場映画デビュー作ですよね。現場ではいかがでしたか?

——すごく一生懸命やってましたよ。途中立ち回りとかありますが、時代劇とかもやってられる松重さんから教えてもらったりしてましたが、中々出来なくて泣きながらやってました。出来ない自分が悔しかったんでしょうね。そういうところをはじめ、一生懸命さがすごく伝わってきたし、それが映画にも彼女の魅力として出ていると思います。懸命な感じでね。

Q.撮影に当って、演技指導はされる方ですか?

——僕はあまりしないですね。してるようには見えないでしょ(笑)。役者の自由にという部分が大きいですよ。役者さんが輝くことが、映画にも一番いいことだと、最近思うようになっているし、それに対しては事前に話し合いをすれば、皆さん大体のことは掴んでくれますからね。その中で、細かく小さくまとめちゃうよりは、好きにやってもらったほうが面白いと言うか。指揮棒を振るうのは、最終的には僕なんですが、やはりフリーな感じはもっていきたい。バンドみたいな感じで、突然ギターソロが入ってもいいし、そういうライブ的な雰囲気をもたせていきたいというのはあります。僕らが映画を撮りはじめた時も、撮影所とかでちゃんと教えてもらってはじめたわけじゃないじゃないですか。ただ撮影行為が好きで、そういうことをやってみたいという意味では、初期衝動は本当にバンドを組むのと同じようなものなんです。そういう中で、そうしたことがカッコイイと思っていたという部分はありますし、そこではスタッフ・キャストを含めて「委ねたい」というのはありますね。フリーな力が一つにまとまっていく方が、僕は好みなんですよ

Q.監督の場合ピンク映画の頃からですが、公開ベースではこの作品がビデオを含め今年4本目の監督作品と、実に精力的に作品を発表され続けてますよね。そのパワーの源は?

——パワーあんまし無いんですけどね(笑)。ただ作品がある限りは、なんでもやりたいというのはあります。僕らが映画を志した頃って、ボーダーを越えることがカッコいいんだみたいなのがあったと思うんです。そういうものが、旧態依然としたシステムを壊せる力だと思うし、そういうところで映画作りを出発した部分はあると思うんです。ピンク映画を撮ってた頃も、そういう意味もありましたし、今でも撮る気はあります。ジャンル・媒体を含めて様々な作品を撮りたいとは思ってますね。そういうことが、力になるのではないかと。例えば海外の映画祭に行っても、とんでもない国からとんでもない若造が来てやってるのが、世界はいいなぁと感じますしね。国境とか境界とかを越えて、ジャンルを越えて作る行為が、自分にも跳ね返ってくるような気がしますし、作品のやり方でも新しい動きを作れる感じはしますね。それが自分に刺激的でしたから、『トーキョー×エロティカ 痺れる快楽』は、DVで撮りました。作品の内容も大事ですが、撮る時の接し方みたいなものが、力を持ちえているのではないかと思いますね。それと撮ることは、僕にとって仕事ですよね。人生活動的な仕事であって、人生を生きることは僕にとっては映画を撮るということだと思いますから、絶えず作っていきたいですね。

Q.既に次回作『MOON CHILD』も撮了されたそうですが、その後の御予定は?また、どんな作品でも撮りたいとのことですが、中でもこれはやりたい!というのは、どのようなタイプの作品でしょうか?

——『MOON CHILD』は現在仕上げ中で、来年のゴールデン・ウィーク頃の公開予定です。その後は、未だ決まってないです。そうですね…最近、『magic life』という小説を読んだんです。アメリカの地方都市で、子供の頃はマジシャンになるのが夢だったけど、公認会計士になってイケテない生活を送っている中年になりかけの男が、フリーマーケットでマジシャンと出会ってから人生が変わって行く…というような内容で、恋人が死んだりとか悲惨なことも起こりますが、そういう大人な感じの人生映画を撮ってみたいなと思いますね。その中では、不思議なことが起こってもいいのですけど、自分自身40ちょっと過ぎて、後は下るだけなんでそれについて語ってみたいと思いますね(笑)。

Q.とても人事ではないような…(笑)。是非撮ってください。楽しみにしてます。それでは最後に、これから作品をご覧になる方にメッセージをお願いします。

——今言ったようなことは全く忘れて、単純に映画を楽しんで欲しいですね。何も考えずに、武田真治君カッコいいなとか、宇宙に行きたいなとか思って欲しいし、『SFホイップクリーム』という作品は、映画を観て笑ったり泣いたりできたらいいなと思って作った作品ですので、真っ白な気持ちで観ていただきたいと思います。

今日はどうもありがとうございました

(2002年11月 ツインズ・ジャパンにて)

執筆者

宮田晴夫