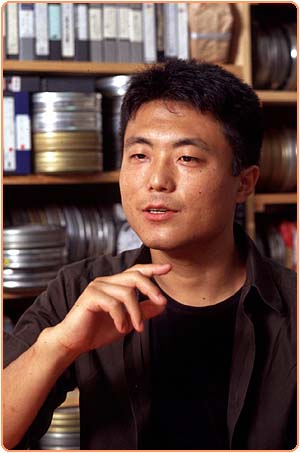

NYからデビュー作を逆輸入!!「echoes(エコーズ)」舩橋淳監督・単独インタビュー

「(自分とは)違う言語、違う人種、違う性であっても描きたいことがはっきりしていれば問題はないと思うんですよ。逆に、バックグラウンドが違っても同じ感覚を持つんだってことを示したかったわけですから」。こう語るのは長編デビュー作「echoes(エコーズ)」でNYの若者を描いた舩橋淳監督。全編モノクロのスクリーンが捉えるのは、孤独が日常生活そのものであるかのようなヒロインである。ロードムービーの形を取った本篇は世界中の映画祭で絶賛され、文字通り、日本への逆輸入を果たした。なんとも羨ましい話だが「echoes」はNYにあるフィルムスクールの卒業制作。舩橋監督はプロデュース、脚本、編集と1人4役をこなし、スタッフ、キャストはボランティアで製作費の一部は教育ローンでまかなったとか。現在もNY在住、次回作を企画中とのことだが、このほどはプロモーションを兼ねて一時帰国。猛暑が続く東京で期待の新人監督にお話しを伺った。(撮影:中野昭次)

※「echoes」は2002年9月14日ユーロスペースにてレイトショー

——「echoes」は卒業制作だったそうですね。

卒業製作って長編少ないんですよね。ほとんどが短編で。周囲の反対を押し切って撮ったんですけど(笑)、色んな面で無理は出てきましたよ。学生スタッフだけでは出来ず、プロをの手を借りましたし…。それに、在学中には完成しなかった(笑)。

——NYのフィルムスクールって、どんな感じでしたか。

テクニカルな面は素晴らしいわけですよ。ただ、中身の方の教育はどうかというと・・・。やっぱりハリウッド的な刺激をよしとする傾向が強いんですね。

僕の映画も辛いことを言われましたね。ある先生には「死んでる時間が多すぎる」と言われましたし、「15分にできるんじゃないか」って言った人もいました(笑)。まぁ、1人だけ味方してくれる先生がいまして、編集の時なんかに役に立つアドバイスをしてくれましたけど。

——断念しそうになったことはなかったんですか?

ああ、それ、初めて聞かれましたね。実はあったんです(笑)。お金がつきてしまって・・・。映画って結局、撮っている最中より後からの方がお金がかかるんですよね。

で、どうしたかというと、銀行からお金を借りました。教育ローン名義で。授業料が払えないとかなんとか、そんなこと言って、そのお金を編集に回しましたね(笑)。

——カメラマンなどプロのスタッフもボランティアだったそうですね。

ええ、インディーズ系の映画を作ってる方たちを知り合いに紹介してもらったんです。ボランティアという条件でも、脚本を気に入ってくれて一緒にやりましょうと言ってくれる方がいた。まぁ、お金を払っているわけじゃないですから、絶対的な拘束はできないんですけど。

——主演のエデン・ラウントゥリーはじめ、キャストはどこで探したんですか。

業界誌に告知を出したんですよ。500人くらいの応募がありましたね。NYは俳優の方が供給過多で、アクターの卵がたくさんいるんです。

オーディションでは演技をしてもらって、適性を見てーーと、ひと通りのことをやりましたけど一番大事だったのは勘のよさ。僕の言ったことに対するリアクションというんでしょうか、結局、英語は母国語ではないので限界があるわけですよ。僕が何か言ったことに対して「つまり、こうこうこういうことだよね」って、行間を読む力のある人を探していたんです。エデン・ラウントゥリーはそういう頭の良さのある女優でしたね。

——脚本は英語で書かれたんですよね。

ええ。ただ、さっき言ったことにも通じるんですけど、俳優には言葉の自由をある程度与えました。僕としては言葉よりも彼らの表情ですとか感情をまず撮りたかったので、表現が変わっても問題はなかったんです。脚本のクレジットに役者の名前を並べたのも、脚本に貢献してくれた感謝の気持ちなんですね。

——撮影はスムーズに進みましたか?

大変だったのはヒロインとその母親が喧嘩する場面。母親役の女優が本当に切れてしまって、コントロールが利かなくなっちゃったんですよ(笑)。実は僕と彼女の関係もうまくいってなかったんです。

彼女は自分なりの方法論を確立している女優さんで、いわゆるアクターズメソッドでの演出をしてもらいたがったんですね。僕はというと、そのやり方は好きじゃなかった(笑)。アクターズメソッドを使うと、ステレオタイプになりがちな気がするんですよ。だから、その方法論を崩そう、崩そうと思ってたんです。彼女が役について、理論づくしで聞いてくる質問はずっとはぐらかしてたんですね。お陰であの場面はぎくしゃくした感じの撮影になりました(笑)。

——実際には、あの母親の情緒不安定っぽさがよく現れてた気がするんですけど。

だったら、いいんですけど。ちなみにあの牧場は、劇中ではヴァージニア州ってことになってますけど実際にはNYの隣のニュージャージー州で撮ったんですよ。クルーを泊めるお金もなかったんで、日帰りで往復して撮影しましたよ(笑)。

——最後に、根本的なことをお聞きしましょう。デビュー作を英語で撮ろうと思ったのはなぜ?NYという場所を選んだ背景も教えてください。

まず、英語で撮ろうと思ったのは単純な話で、そうすればより多くの人に観てもらえると思ったからですね。

場所についてはですね、NYにはいろいろな人種が集まってくるじゃないですか。そういう場所に自分が住んで、見えてくるものを撮ってみたかった、というのがあります。別の環境でどこの誰に見せてもわかる映像言語っていうのがあるんじゃないかと思うんですね。そう考えたとき、NYってやっぱり一番ニュートラルな街なんですよ。刺激に溢れていて、なおかつ暮らしている人々がその場所に染まりにくいというのか…。

「echoes」を映画祭に出した時、各国のジャーナリストに聞かれたのが「全く違う言語、全く違う人種、全く違う性で描いたのは何故?」って質問だったんですね。けれど、文化や環境の違いって実際は関係ないんですね。逆にバックグランドが違っても、同じ感覚を持つんだということを示したかったんです。

執筆者

寺島まりこ