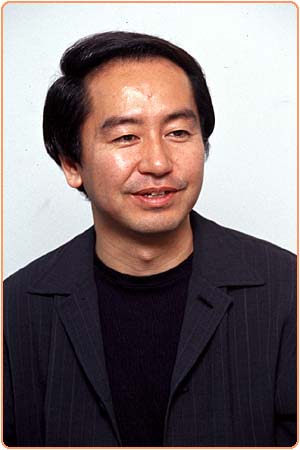

『ピンポン』曽利文彦監督インタビュー

$ROYALBLUE 最先端のCG技術で

人間くさくてエモーショナルな

“ヒーロー”を描く!$

あの『タイタニック』にCGスタッフとして参加した経験も持つ、日本のデジタル映像の第一人者・曽利文彦監督。彼が監督する長編第一作として『ピンポン』を選んだわけ、そしてこの映画に込めた思いは何か…。

−−松本大洋のコミック『ピンポン』を原作に、映画を撮ることになった経緯を教えてください。

「僕はもともとTBSでドラマのCGを専門にやってきました。通常CGを使うドラマは、まず企画が先にあって、必要なところにだけCGを使うという形。そんな中、自分たちの技術が向上していくに従って、ある思いがわいてきたんです。もう少しCGを全面に使って、CGがなければ語れないようなストーリーの作品を作ってみたいと。

しかし、そういう企画は待っていても来ないという状況だったので、自ら企画を練り始めたんですよ。そうこうするうちに松本大洋の『ピンポン』という作品に出会って、“あ、これだ!”と閃いたんです」

−−『ピンポン』のどの辺に、特に魅力を感じましたか?

「ストーリーですね。もちろん濃いキャラクターがたくさん出てくることも魅力。それと、僕が暖めていたテーマと『ピンポン』が描いていたテーマが、ちょうどオーバーラップしたんです。“ヒーロー”ということなんですが。

昔、ハリウッドで映画『タイタニック』にCGスタッフとして参加したことがありまして。ジェームズ・キャメロンは、渡米する前から僕にとっては神様みたいな存在でした。本当に期待されるとおりの作品をあげてくるし、完全主義者で何でも自分でやる凄い人。でも実際に彼の仕事に参加してみて、彼の人間的な部分が見えてきたんです。完全主義者だけど人間としてはとても不完全…それが逆に魅力的で…。

人間としては破綻しているかもしれない。スタッフの評判もいいわけではない。ただ、できあがってくる作品は、みんな絶対的に信頼しているんです。そういう生身の人間が、僕たちのヒーローでありえていること。そこにヒトとして生きる面白さを感じますね。

自分が前向きにいろいろ挑戦したいと思う時、心の支えとして、ジェームズキャメロンが作品を大ヒットさせて期待に応えてくれるヒーローだったりするわけで。そういう生身のヒーローを自分の中に持てるすばらしさを実感していたんです。

『ピンポン』も、そういう意味でのヒーローを描いていると思います。『ピンポン』におけるヒーローのとらえ方の独特の魅力…僕はその虜になりました(笑)」

−−キャメロンと『ピンポン』の卓球少年ペコ……面白い取り合せですね。

「そうですね。それと『ピンポン』という作品は、卓球の試合というアクションとストーリーがうまくからまっていくのも魅力でした。アクションの中でストーリーが語られていく…。そのあたり、映像のテクニックを使ってストーリーを語っていくことができる。こういう作品が本当に望んでいたものだと思いましたね。

そして、自分が得意とするCG技術が、多分お客さんに見えない形で使えるのがうれしかった。通常の作品、たとえば『スターウォーズ』などは“CG使ってます!”という形で出すわけだけど、『ピンポン』の場合は、お客さんに“デジタル”とか“CG”を感じさせない…そういう仕上がりになれば一番幸せだなあと思っていたんです」

−−この映画、CGが使われているのがわかる場面とわからない場面がありますね。竹中直人演じるコーチの背中に、蝶々の羽がはえてくるところは明らかにCG。美しかったです〜。意図は十分に成功しましたか?

「十分だと思います。そういうイメージを伝えるシーンはCGが活躍する。別に本当の作り物でやってもかまわないわけだけど、今の時代、デジタルのほうが綺麗に仕上がるし、予算的にも安く済むんですね。

イメージ通りの映像を作る時、どうしても実際に撮れないものは、自分たちは何でもCGで作る癖があるので、すぐCGになってしまうんです。でも基本スタンスとしては、実際に撮れるものは極力実際に撮りたい。実写が一番ステキだと思っているので。

逆に撮れないものは明確にして、必要なものはとにかくCGで頑張って作る。その選択肢があることは幸せだと思います」

−−卓球の試合。選手たちの感情の高まりとCGの効果がうまく融合していますね。

「たぶんCGっていうと“ぬくもりのない人工的なもの”というイメージが強いと思うんです。しかし作っている人間からしてみると、CGを作る作業はドロくさい手作り作業…人がヒトコマヒトコマ仕上げていくんです。伝統工芸の世界とほとんど変わらない。そういう意味では、僕らからすると“人の温もりが通った映像”という風に、思いを込めて作っているんです。だからすごくエモーショナルな部分でCGが入ってきても、違和感が無いように作りたいという思いがありますね」

−−観客によくわからない場面では、たとえばどんなところにCGが使われていますか?

「卓球の球は90%くらいCG、本物の球はほとんど使っていません。インターハイの会場のエキストラは、半分くらいCGでできています。会場を埋めるには600人のエキストラ が必要だったんですけれど、そんなにたくさんのエキストラを何日にも渡ってキープすることはできなかったので。引き絵の600人全 員を映し出すようなシーンは、ほとんどがCG。その辺、見ていらっしゃる方には、言われなければCGだとわからないと思いますね。あとは、天候の悪いところを晴れに変えたり、いろんなことをやっています」

−−今回、曽利さんは長編の監督は初めてとのこと。撮影を通じて大変だったことや面白かったことはどんなことですか?

「まずストーリーが第一だったので、脚本を作るのが大変でしたね。工藤官九郎君という天才脚本家を頼って、一緒に考えたんですけれど。原作が長いコミックなので、二時間の映画にまとめるのは苦労しました。

撮影に入ってからは、映画を制作する上での現場の“いろは”かな。僕はテレビの出身なので…。映画のほうも、ビジュアル・エフェクト・スーパーバイザーというスタンスで現場を何度か踏んでいますが、やはり監督というポジションに立った時にわからないこともあるわけで。そういう“いろは”を学びながらやっていくことが苦労といえば苦労でした。ただ、撮影そのものはとても楽しかったですね。

撮影が終わってから、CGを作る上では、当初予定していたよりカット数がずいぶん増えてしまいました。二ヵ月で300カットくら いCGを作っているんですけれど、ほとんど自分で合成しているんですね(笑)。最後はもう寝れなくて、そういう意味では大変でした。

得たものとしては、集団で作ることの意味を、とても明確に知りました。今まではどちらかというと全体の中のパートを担っていたんです。“映画は監督のもの”と思いつつ。それがいざ監督の立場に立ってみると“映画は監督のもの”じゃない。チームで作ることの醍醐味がわかってきました」

−−窪塚洋介さんやARATAさんなどの出演者の方には、どんな演出をなさったんですか?

「窪塚君は俳優として油がのっている。若いけれど、上手いカンのいい役者さんなので、こちらから注文をあれこれつけることはほとんど無かったですね。彼は、自分で全部考えてアイディアを持って現場に臨んでくるタイプ。自由にやってもらって、それをこちらが楽しんで見ているという形でした。

ARATA君は、芝居を作り込んでくるというよりも、自然体な感じがいい方向に出ていますよね。実は本人、計算しているというと言葉が悪いけれど、とてもよく考えている。にもかかわらず自然体に見えるという、すばらしい役者さんだと思います。

ARATA君の場合は、口数が少ないところで勝負しなければいけない役ですから、表情ひとつがすごく重要でした。だから、ARATA君の表情にはずいぶん注文をつけましたね。目線の動きひとつでお芝居が変わってしまうので。ただ演技全体としては自然体で、ARATA君がお芝居をしている時は、ドキュメンタリーを撮っているような雰囲気がありましたね。それは面白かったです」

−−今後、監督が目指していらっしゃることはどんなことですか?

「僕はやはりデジタルが得意分野ですから。その部分がほかの監督さんと違うところだと思います。これからも、良いストーリーとデジタルによる新しい映像…これがちゃんとミックスされたものを目指したいです。もちろん映画をやっていきたいという気持ちが強いですね。

ハリウッドの映画のマネをしようとは決して思わないんです。向こうでやって思ったのは“バジェットの違いは圧倒的”だということ。そういうものをどうこうしようとは思わないんです。日本は日本の映画の作り方があるわけで、その辺を大切にしながら作りたい。でも、あんまり負けたくはないですね。インターナショナルに通用するエンターテインメント。お客さんに喜んでもらえる作品を目指してやっていきたいなと思います」

−−最後に、『ピンポン』を見る人にメッセージを!

「原作を読んだ人にも読まない人にも楽しんでいただけるように作ったつもりです。エンターテイメントとして仕上げていますが、思った以上に深みのあるストーリー。一度見ていただいたかたも、二度三度と見ていただければ、本当の狙いの部分や、隠れている部分が徐々に見えてくる作りにしたつもりです。ぜひ何回も見ていただきたい。

まあ、あまり面倒くさく考えずに、楽しんでいただければそれが一番。作ったほうとしては最高にうれしいです」

取材・構成/かきあげこ(書上久美)

執筆者

かきあげこ(書上久美)